冬の風物詩「どんと祭」目前、大崎八幡宮で正月飾りの持ち込みがピークに

仙台市青葉区にある大崎八幡宮では、毎年1月14日に行われる伝統行事「どんと祭」を目前に、多くの市民が役目を終えた正月飾りやお守りを持ち寄り、境内がにぎわいを見せています。

今年もその光景は変わらず、訪れる人々の思いが詰まった飾りやだるまが次々と納められています。

境内に積み上がる正月飾り

現在、大崎八幡宮の境内には、さまざまな正月飾りが集まり、その高さはすでに2メートルを超えるほど。

11日も次々と参拝者が訪れ、それぞれの正月飾りを手に、感謝の気持ちとともに納めていました。

ある参拝者は「今年一年の無事を祈って、だるまやお守りを持参しました。

燃やされてしまうのは少し切ないけれど、最後までしっかり役目を果たしてくれると思います」と語り、どんと祭に込める特別な思いを感じさせました。

ボランティアによる分別作業

持ち込まれる正月飾りの中には、プラスチックやビニールで包まれたものも含まれており、環境保護のための分別作業が欠かせません。この作業は、地元のボランティアによって行われています。

ボランティアの一人は「燃やせない素材が混ざっていることも多いので、一つひとつ確認しながら分別しています。この分別作業が環境への意識を高める一助になれば」と話しながら、丁寧に作業を進めていました。

持ち込まれる飾りが増えるこの時期は特に忙しいそうですが、それでも笑顔を絶やさない姿が印象的です。

「どんと祭」とは?

どんと祭は、新年を迎える際の厄払い行事として、宮城県内でも広く知られています。

その中心となる大崎八幡宮は、国宝にも指定されている由緒ある神社です。

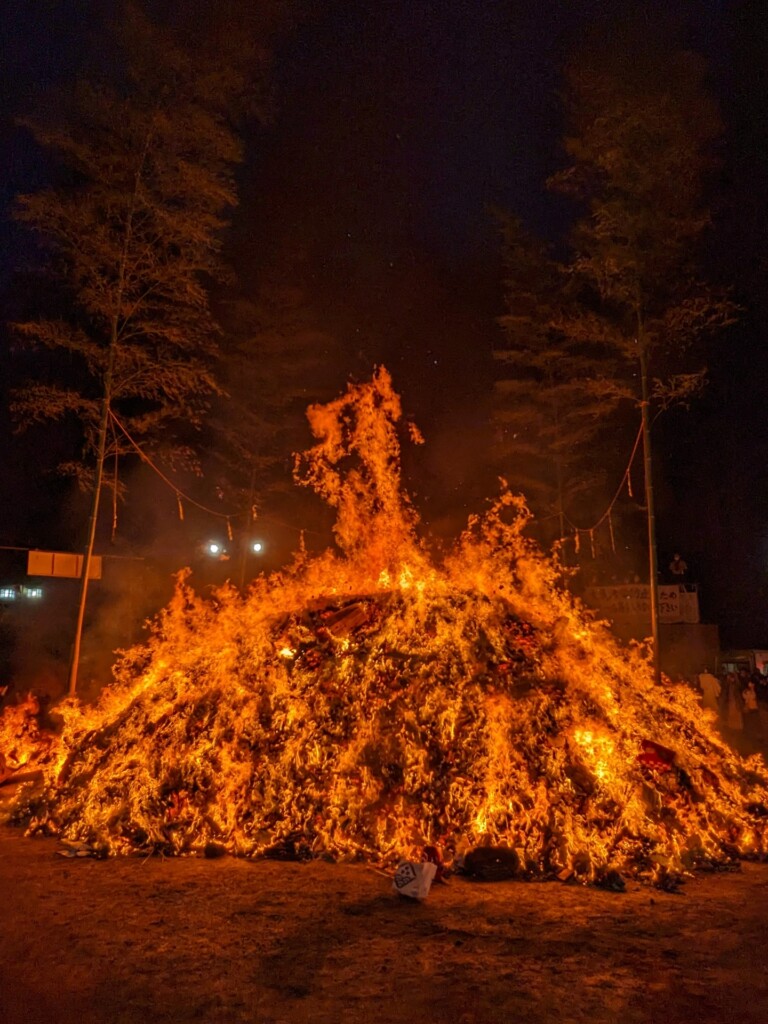

この行事では、正月飾りやお守りをお焚き上げし、その炎の力で厄を祓い、新しい一年の無病息災や家内安全を祈ります。

特に夜の焚き上げの光景は圧巻で、多くの人々が寒さを忘れてその荘厳な雰囲気に見入ります。

また、境内では参拝客に甘酒が振る舞われるなど、地域の人々との交流も楽しめる点が魅力の一つです。

環境と伝統の調和を意識して

昨今では、どんと祭に持ち込まれる飾り物の中に、自然素材以外のものが含まれることが増えています。

そのため、神社やボランティアが協力し、環境負荷を減らす取り組みが進められています。

訪れる人々も、事前にプラスチックや金属を取り除くなど、小さな心遣いをすることで、この伝統行事をより良い形で次世代に伝えていくことができます。

14日の開催が楽しみ

大崎八幡宮のどんと祭は、1月14日午後4時からスタートします。

焚き上げの炎の中で燃え上がる正月飾りやだるまの姿は、新しい一年への希望を象徴しているようにも感じられるでしょう。

冬の冷たい空気の中、暖かな炎を囲みながら、心新たに一年のスタートを切るのはいかがでしょうか?

ぜひ、この機会に大崎八幡宮を訪れ、仙台の冬の風物詩を体感してみてください。✨

この記事へのコメントはありません。